Русско-чукотская война

Похоже, это самая долгая война Российской империи...

Для многих представления о Чукчах ограничиваются вечной мерзлотой, оленями и тем фактом, что на Чукотке был губернатором Абрамович. Само слово «чукча» стало практически уничижительно нарицательным, благодаря образу из анекдотов, где чукча выставлялся советским «Форестом Гампом», постоянно говорящим слово «однако».

ОДНАКО... В XVIII веке Российская империя побеждала всех своих соседей, с которыми ей довелось столкнуться в бою. Всех, кроме… чукчей. Этот маленький северный народ тогда сумел отстоять свою независимость от русских штыков. Даже самые боеспособные из малых наций, соседствовавших с Россией – упорные финские партизаны или неукротимые кавказские абреки – в итоге сдавались на милость русского царя.

И только «настоящие люди» (самоназвание чукчей), считавшие огнестрельное оружие ненужной игрушкой, не сдавались никогда, заставив Российскую империю не воевать, а торговать с ними

Чукотские войны. Часть первая

Часть I

В 1642 году русские первопроходцы встретили ранее неизвестный им народ – племя, жившее в каменном веке и называвшее себя «настоящие люди», единственное на Крайнем Севере, отказавшееся подчиниться России. Так началась долгая война с «чюхчами», самыми храбрыми воинами на берегах Ледовитого океана, носившими костяную броню и презиравшими огнестрельное оружие…

В суровом северном краю, где не прокормиться собирательством и земледелием (нет плодородных земель — нет стандартных основ для), чтобы выжить, чукчам пришлось уповать на два основных вида деятельности, в которых они достигли высот.

Одним из этих видов стал промысел, в том числе выход в море на добычу котиков и китов.

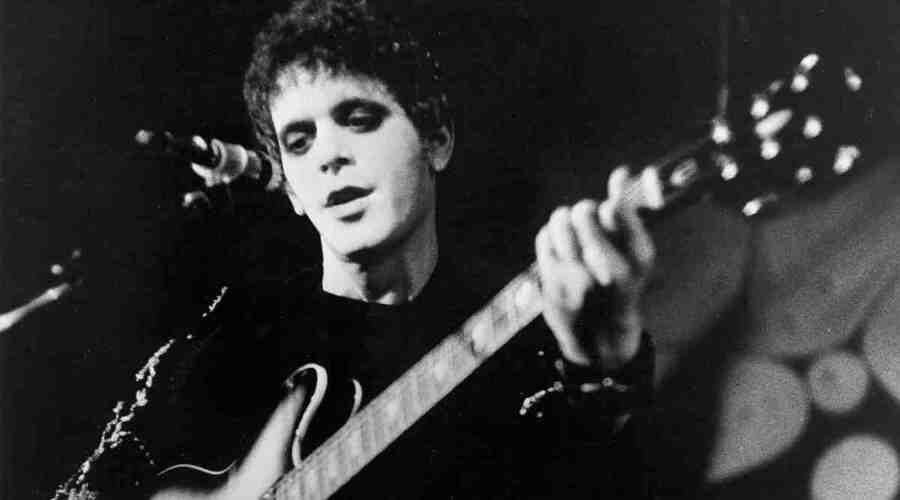

![Для выхода в море чукчи научились изготавливать байдары и каяки. Да, те самые современные каяки, распространенные по всему миру, которые сейчас ассоциируются с водным туризмом и спортом, являются охотничьей лодкой для преследования морского зверя, придуманные северными народами, эскимосами и чукчами.]()

Для выхода в море чукчи научились изготавливать байдары и каяки. Да, те самые современные каяки, распространенные по всему миру, которые сейчас ассоциируются с водным туризмом и спортом, являются охотничьей лодкой для преследования морского зверя, придуманные северными народами, эскимосами и чукчами.

Чукчи дали миру каяк. И конструкция данных судов, придуманная ими, дошла до настоящего времени. То, как чукчи выходили на промысел в море, лучше всего характеризует пример одноместного промыслового каяка.

Чукча надевал свой плащ из кишок кита или рыбьей кожи. Один садился в этот каяк, клал перед собой несколько гарпунов с острейшими костяными наконечниками. Причем виды наконечников были совершенно разные, в зависимости от зверя, которого необходимо поразить. Перед собой Чукча устанавливал моток лески из сухожилий, к которой привязывались гарпуны, и выходил в море бить, ну, например, кита.

Если кто смотрел фильм Стивена Спилберга «Челюсти», там в финале герои убивали акулу-людоеда горбуном, которому привязывали бочки, чтобы они как поплавки плавали на поверхности воды, не давая акуле глубоко погрузиться, изматывая её. Вот этот способ охоты на китов придумали чукчи, задолго до рождения даже прадеда Спилберга.

Только бочек у них тогда не было. В качестве груза, держащегося на плаву, они придумали использовать высушенную шкуру тюленя или котика, наполненную воздухом и зашитую.

![Тушка котика крепилась на корме каяка и также была привязана к гарпуну.]()

Тушка котика крепилась на корме каяка и также была привязана к гарпуну.

Ну а дальше оставалось лишь выйти в Северный Ледовитый океан, найти кита, подплыть к нему на расстояние броска, бросить рукой гарпун, попасть в кита, потом повторить это несколько раз и когда кит устанет плавать с несколькими надутыми тюленями на поверхности и всплывет, добить его контрольным ударом в упор и привезти на берег.

![Конечно, если речь идет особенно о китах, то охотились не в одиночку, а сообща, плюс использовали большие байдары, которые вмещали до 10 человек.]()

Конечно, если речь идет особенно о китах, то охотились не в одиночку, а сообща, плюс использовали большие байдары, которые вмещали до 10 человек.

Этот пример морского промысла лучше всего иллюстрирует уровень их суровости, и в то же время уровень их смекалки и приспособляемости в условиях абсолютно враждебной и на первый взгляд казалось бы непригодной для жизни окружающей среды.

Они нашли применение абсолютно всему тому немногому, что давала им природа. Однако чукчи не только умели выйти победителями в постоянной борьбе с окружающей средой, но и баловались истреблением себе подобных.

Кто такие чукчи?

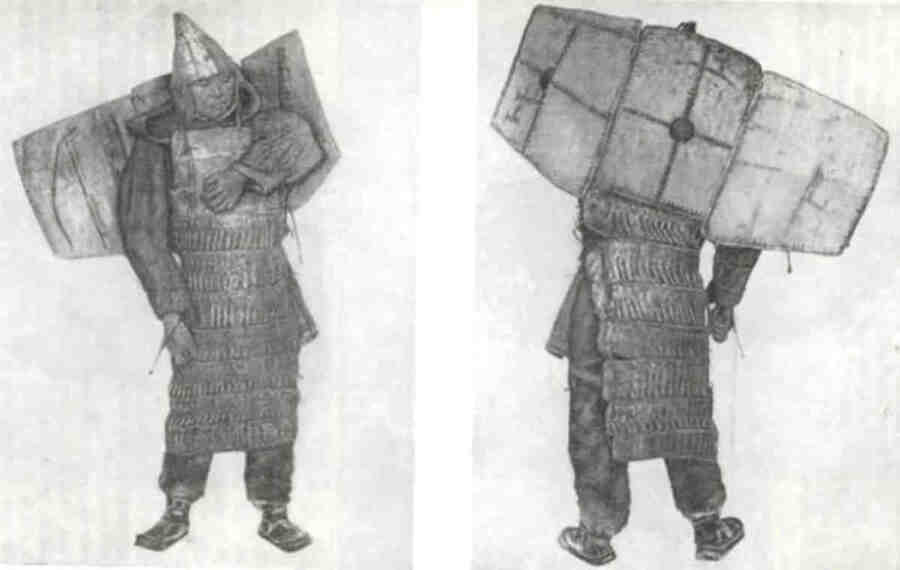

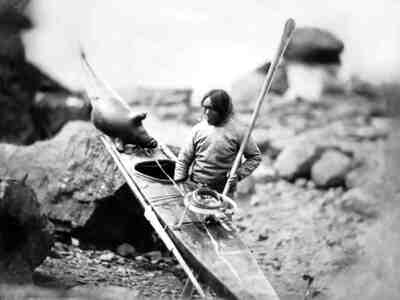

Чукчи часто воевали с соседними народами, поэтому когда надо было идти на войну, чукча снимал свой кишечный плащ и облачался в кожаный доспех, на который еще поверх надевался пластинчатый костяной панцирь из рогов оленей или костей моржа. Интересной деталью снаряжения был щит, но у Чукчи не было щитов в нашем понимании.

Кожаный щит в виде крыла крепился на внешнюю сторону плеча и позволял прикрывать себя поворотом тела или движением руки.

![Это позволяло в ходе боя быть защищенным и в то же время иметь свободными обе руки, что жизненно необходимо при рукопашной схватке с использованием, например, копья.]()

Это позволяло в ходе боя быть защищенным и в то же время иметь свободными обе руки, что жизненно необходимо при рукопашной схватке с использованием, например, копья.

Основным оружием дальнего боя у чукчи был лук. Все чукчи умели стрелять из лука. Разновидностей стрела была масса на все случаи жизни, под разных зверей и для человека.

Интересным оружием, применяемым чукчами и эскимосами была бола. Это 10-12 веревочек из сухожилий, нижние концы которых сплетены между собой, а к верхним прикреплены грузила из моржовой кости размером с грецкий орех.

Болу резким взмахом над головой бросали в летящую птицу. Костяшки в воздухе расходились и одним таким броском можно было поразить сразу несколько кучно летящих птиц. Но болу можно было приспособить и для поражения человека. Для этого костяные грузила на концах веревок заменялись на острые костяные шипы. Помимо этого чукчи знали и использовали классическую пращу.

Но основным оружием ближнего боя чукчи на войне было копье.

Наконечники копии тоже были разные. Широкий наконечник вызывал обильную кровопотерю при ранении, а из клыка нарвала мог пройти тело человека насквозь. Использовались дротики с зазубренными краями.

Что происходит, когда такое вонзается в тело, и что чувствуешь, когда пытаешься такое извлечь из тела, можно себе только представить...

Каждый чукча, независимо от пола и возраста, носил с собой костяной нож.

![В резьбе по кости чукчи достигли большого искусства.]()

В резьбе по кости чукчи достигли большого искусства.

Их культура оставила множество артефактов. В частности, обширный чукотский народный фольклор, сказания при отсутствии письменности искусно изображались на кости.

Изобразить на кости целую сказку было обычным делом.

Чукчи-воины

Чукчи постоянно воевали. Есть два основных момента — почему...

Первый — это нравы, сознание, уклад жизни чукчей, их отношение к жизни и смерти. И второй — это как, почему и с кем они воевали.

Военное дело чукчей

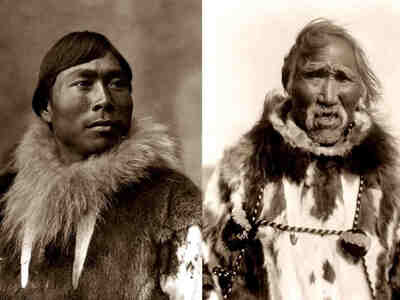

Тут стоит начать с названия слова «чукча», значение происхождения которого двоякое. Первое чукотского слово «чаучу», что значит богатый оленями, а самоназвание у народа «луораветлан» - «настоящие люди».

Вот это очень четко определяет их мировоззрение.

![Чукчи, несмотря на родоплеменной строй и отсутствие своего единого государства, четко идентифицировали себя по этническому признаку единым народом, объединенным языком, культурой и религией.]()

Чукчи, несмотря на родоплеменной строй и отсутствие своего единого государства, четко идентифицировали себя по этническому признаку единым народом, объединенным языком, культурой и религией.

Согласно их мифологии, чукчи – исключительный народ, те самые настоящие люди, которые родились на берегах, омываемых холодным морем от союза кита и женщины.

А соседние этносы, живущие в глубине материка, это уже не совсем полноценные люди.

И тут важную роль играл второй после промысла вид деятельности – оленеводство.

Не имея возможности стать в большинстве своем осёдлыми, чукчи стали кочевниками и основу их кочевого хозяйства составляли олени. Воинственный менталитет, помноженный суровой средой, толкал чукчей к образу жизни, на который вставали многие кочевые народы – т.е. к набеговой экономике.

![С одной стороны чукчи упирались в холодное море, зато на суше на западе были юкагиры, чуть дальше ивены, южнее коряки. Впрочем, и за Беринговым прольем жили эскимосы и алеуты.]()

С одной стороны чукчи упирались в холодное море, зато на суше на западе были юкагиры, чуть дальше ивены, южнее коряки. Впрочем, и за Беринговым прольем жили эскимосы и алеуты.

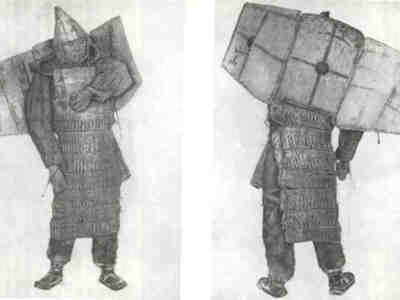

Чукчи, воевали со всеми. Причем инициаторами войн, как правило, будут чукчи. Смотря на их историю отношений с соседними народами, сразу на ум приходит аналогия с викингами. Потому что, как и викинги, Чукчи постоянно находились в торговых, тесных связях с окружающими народами. Но в то же время регулярно грабили своих соседей. Причем устраивали самые настоящие морские походы. На своих байдарах, через Берингов пролив, плавали на Аляску и кошмарили там местных эскимосов.

Кровавое сияние Севера

Но эскимосы, надо сказать, ребята тоже были северные и суровые. Их без серьезного боя не пограбишь. У них тоже были закрытые доспехи, аналогичное оружие. А судя по шлемам, с фантазией как произвести впечатление на врага, у них было все нормально.

Так что чукчи в основном переключились на коряков и юкагиров. У тех были обширные пастбища оленей, а оленей по тем временам в тех краях. Это главный показатель богатства и успешности. Самые бедные чукотские семьи имели минимум дюжину оленей.

Тысячи оленей в собственности – это признак успешности и богатства рода. А как быстро приумножить свое стадо и выбиться тем самым в люди? Правильно, подобно молодым викингам, которые вкладывались в корабль, а потом садились в него дружины и уплывали в закат за удачей и добычей. Молодые чукотские воины кооперировались и шли в поход к своим соседям, отбивать у них стада оленей. Оленеводство было главным богатством юкагиров и коряков.

И олени стали главной причиной набегов на них со стороны чукчей.

Сколько они отжали оленей за всю историю неизвестно, но вот официальные данные 18 века, когда уже пришли русские и все набеги чукчей стали фиксироваться, указывают, что например за 50 лет с 1725 по 1775 чукчи угнали у коряков 240 тысяч оленей.

Эти данные записывались со слов пострадавших коряков, и считается, что те специально завышали ущерб. Но даже осторожные современные оценки говорят о 40 тысячах угнанных оленей. Учитывая, что все население чукчей в 18 веке не превышало 12 тысяч человек, то неудивительно, что к середине 18 века чукчи уже так нажились на соседних народах, что с тысячей оленей ты уже был не первым парнем на селе, а лишь так, середнячком.

В общем, в Восточной Сибири к 17 веку слово «чукча» вызывало такие же ассоциации, как слово викинг в Европе в веке IX.

![Чукчи при этом предпочитали не воевать с соплеменниками. Роды и общины войн между собой, как правило, не вели.]()

Чукчи при этом предпочитали не воевать с соплеменниками. Роды и общины войн между собой, как правило, не вели.

Все вопросы, возникшие между конкретными людьми, было принято решать поединком борьбы — опять же по аналогии у викингов. Чукчи были отменными борцами, если вопрос стоял очень остро и речь шла о преступлении или оскорблении, поединок был смертельный, и тогда вместо борьбы сражались на копьях.

То есть, если ты считаешь, что я не прав, пожалуйста, стелем шкуру оленя, за пределы которой ставим острые костяные шипы, и боремся с тобой. Кто кого вынесет со шкуры и положит лопаткой на шипы, тот и прав. Так чукчи решали повседневные вопросы в отсутствии уголовного кодекса и государства как такового.

У чукчей также процветало обычай кровной мести.

Последние убийства на этой почве докатились до XX века и ушли в прошлое лишь после установления советской власти. Какой размах это приобретало еще в 1891 году можно увидеть по сохранившимся записям:

… Один чукча купил у другого березовый полос под нарту. Потом продавец начал просить обратно свой проданный полос, а покупатель воспротивился уничтожению сделки. По этому поводу завязалась между ними драка. Сначала кулачная, а потом и кровавая. Драка произошла в юрте покупателя. Продавец убил хозяина, его жену и детей. У убитого чукчи был сын, который был в отлучке.

Когда он приехал домой и нашел убитыми отца, мать, братьев, сестер, свою жену и детей, то он вздумал разделаться с убийцей таким же кровавым образом.

Забравшись в юрту убийцы, он убил все семейство без остатка. Затем напал на посторонних чукчей с укором, зачем они допустили до кровавой драки. Убил и всех, даже младенцев. И, наконец, сам умер от полученных ран. Во время последнего убийства три мальчика со страху убежали в другой чукотский островок. Они-то и рассказывают, как произошло убийство. Итогом этой истории стали 18 трупов.

Никакого надзора за законностью за 9 лет до наступления XX века в тех краях так и не существовало. Все чукотские мальчики воспитывались воинами и охотниками. Поэтому все чукотские мужчины были плечистые, физически сильные, выносливы, абсолютно беспощадны ко всем на свете. Умели стрелять из лука и пользоваться арканом. Все умели ходить на лыжах и снегоступах, которые они конструировали и активно использовали.

При набегах пользовались нартами, запряженными оленями, которые разгоняли скорость до 35 км в час, устраивая на них стремительные набеги на землю юкагиров и коряков. А при длительных переходах переходили на упряжки, запряженные собаками.

Физическая сила и здоровье были определяющими факторами выживания.

В этом плане чукчи в прямом смысле не уступали спартанцам. Если ребенок рождался слабым здоровьем или с врожденным увечьем, то его сразу же убивали, так как считалось, что в ребенка всадился злой дух. Чукчам вообще был свойственен повсеместный фатализм.

Верование убеждали, что всех ждет загробная жизнь и реинкарнация души. Поэтому к своей жизни, жизни родственников, и уж тем более врагов, чукча был абсолютно безразличен. Самоубийство для Чукчи было явлением нормальным.

Если мужчины проигрывали сражения, то женщины, чтобы не достаться врагам, сперва убивали детей, а потом и себя. Если чукче не посчастливилась погибнуть в бою, и он проживал долгую жизнь, умирая от старости, то на смертном одре родичи должны были заколоть его, прежде чем старик испустит дух.

Это считалось оказанием услуги для умирающего.

Избавиться от своей телесной оболочки чукча мог и по более мелкому бытовому поводу.

Человек, желающий умереть, заявляет об этом другу или родственнику, и тот должен исполнить его просьбу.

Из рассказов

… Мне известно два десятка случаев добровольной смерти, имевших место во время моего пребывания среди чукчей. Однажды, летом, когда я был на Мариинском посту, туда прибыла с торговыми целями кожаная байдара. Один из приехавших после посещения русской казармы почувствовал боль в желудке. Ночью боль усилилась настолько, что он потребовал, чтобы его убили.

Его спутники исполнили его желание.

Несколько лет тому назад его сосед по стойбищу по имени Маленькая Ложка потребовал, чтобы его убили. Он часто ссорился с женой, потому что у них были очень плохие сыновья. Благодаря частым ссорам у него появилось желание умереть.

Однажды его жена и старший сын снова затеяли с ним ссору. Тогда он потребовал, чтобы его убили...

Вот с такой вот смесью викингов, спартанцев и самураев встретилась российская экспансия Дальнего Востока на рубеже XVII и XVIII веков.

Считается, что покорение Сибири в целом проходило бескровно, особенно на фоне освоения нашими западными партнерами Америки. К восточной Сибири это утверждение не в абсолютной, конечно, но в большей степени справедливо.

Так как к моменту прихода русских в земли венов, юкагиров и коряков, те уже настолько натерпелись от чукчей, что с радостью приняли власть царя, рассчитывая прежде всего на защиту от чукчей. Но тот факт, что у коряков с юкагирами появилась крыша, никак чукчей не смутил.

Первая встреча чукчей с казаками относится к 1642 году. Ясак платить они само собой отказались. Белого царя не признали.

Стоит, однако, понимать, что под словом «русская экспансия» не стоит понимать кавалерийские армейские полки, подобно армии США в XIX веке на великих индейских равнинах. Экспансия проводилась казаками-первопроходцами, отчаянными авантюристами, открывающими новые земли в поисках пушнины и возможности обрести какие-то новые богатства в далеких землях на востоке.

Это были абсолютные аналоги знаменитых американских покорителей фронтира на Диком Западе.

Просто о них фильмы не снимают, и никто не помнит. Вот именно такие люди, действующие на свой страх и риск, и покоряли эти края в 17 веке.

Отряды казаков насчитывали по несколько десятков человек. Никакой помощи государству в виде войск за ними не следовало.

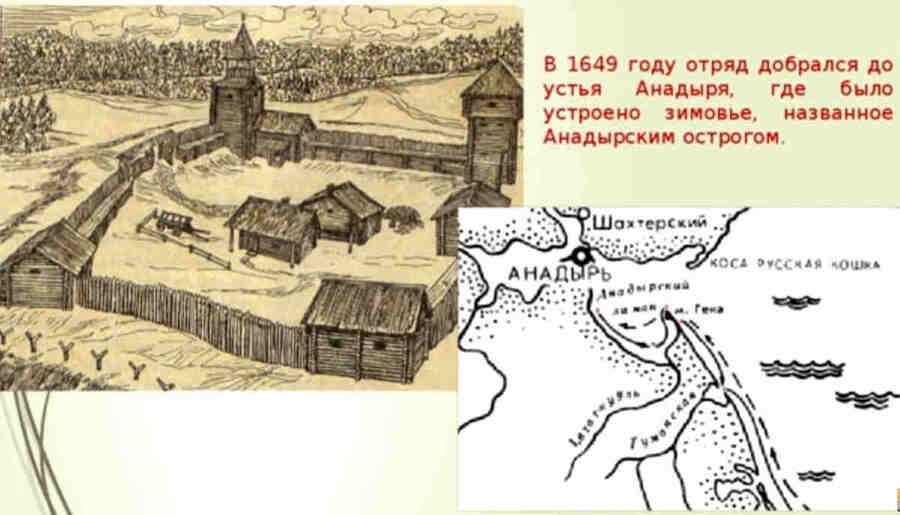

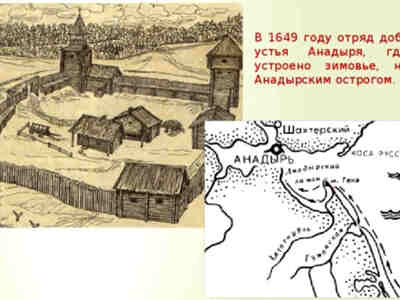

![Казаки в 1644 году основали Нижнеколымск, а в 1649 году будущий Анадырский острог, которые стали главными базами русского присутствия.]()

Казаки в 1644 году основали Нижнеколымск, а в 1649 году будущий Анадырский острог, которые стали главными базами русского присутствия.

Чукчи нападали на коряков и ивенов, казаки в ответ проводили небольшие рейды в надежде отбить угнанные стадо оленей.

Типичный отряд тех времен мог состоять из 80 человек, из которых была дюжина русских, остальные – местные союзные коряки. Чукчи против них редко выставляли отряды свыше 200 воинов одновременно. Чукчи нападали на отдельные отряды во время рыбной ловли или длительных переходов.

И защитить коряков уже не получалось.

Внимание государства было приковано к западным границам. Сперва шла Большая война с Польшей, затем Северная война со Швецией. Годы шли, цари менялись, на Чукотском «фронтире» ничего не менялось в пользу России.

Наконец наступил 1727 год, который считается датой начала официальной, так сказать, войны Российской империи с чукчами. В этот год, наконец, Сенат взялся за Чукотку.

Прошло всего-то 80 лет.

Была снаряжена экспедиция в 400 солдат, главой которой стал казачий атаман Афанасий Шестаков.

Военными командовал капитан Тобольского драгунского полка Дмитрий Павлуцкий. Чтобы подготовиться и достичь Чукотки ушло почти два года. За это время Шестаков и Павлуцкий, не поделив властные полномочия, рассорились и дальше действовали отдельно.

В марте 1730 года чукчи отправились в очередной набег на коряков.

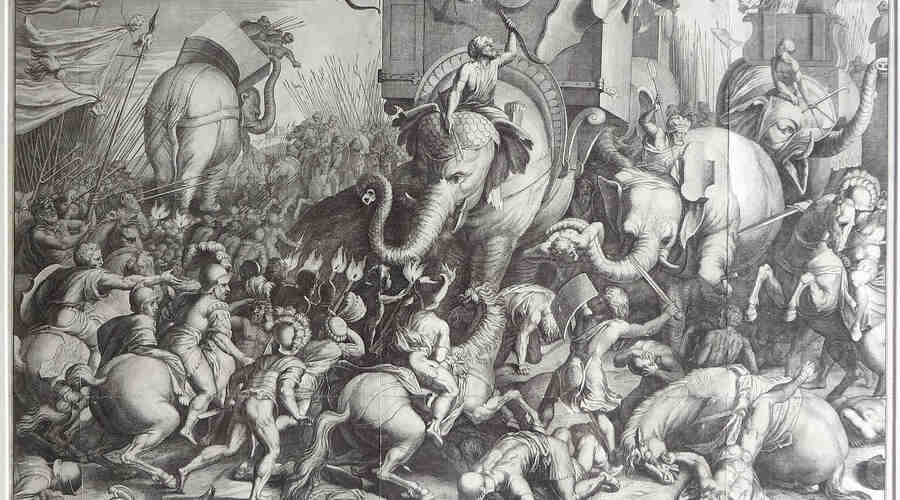

Шестаков с отрядом в 144 человека выдвинулся, чтобы перехватить их, и встретил у реки Яргач. В отряде Шестакова было 20 русских, вооруженных огнестрельным оружием. Все остальные — это союзные местные коряки и тунгусы, у которых отсутствовало огнестрельное оружие. Чукчей было до 300 человек. Предстояла самая масштабная битва в этих краях.

В центре встали русские с ружьями во главе с самим Шестаковым. На флангах встали коряки и тунгусы. Пока чукчи навязали перестрелку с центром, отвечая на залпы ружей градом стрел, с правого фланга отряд чукчей неожиданно обошел стоявших там коряков и внезапным ударом обратил их в бегство. Увидев это, стоявшие на другом фланге тунгусы тут же, без боя, также бежали. После этого чукчи бросились на центр Шестакова в рукопашную со всех трех сторон.

Учитывая специфику оружия чукчей, надо сказать, что русские облачались в железные доспехи и шлемы, как во времена Ивана Грозного и Шестакова долго не могли убить из-за его доспехов.

Пока чукотская стрела не попала ему в шею.

Выдернув стрелу, Шестаков бросился на оленью упряжку, но олени направили его прямо в гущу чукчей, которые повалили его на землю и тут же закололи копьями. После чего оставшиеся казаки также бежали с поля боя.

Погиб 31 человек, в том числе 11 русских. Чукчи захватили 12 комплектов железных доспехов и 15 ружей. После этого спор Шестакова и Павлуцкого разрешился сам собой, и капитан Павлуцкий надолго стал здесь главным, войдя в историю как самый легендарный с обеих сторон персонаж Чуковской войны.

На следующий, 1731 год, Павлуцкий собрал огромный по местным меркам отряд, свыше 500 человек, из которых почти половина были русские с ружьями. И впервые с размахом прошелся огнем и мечом по чукотским кочевьям, убивая, сжигая и захватывая в плен все и всех на своем пути.

Чукчи трижды пытались сдать бой, но бесчисленного превосходства с такой армадой справиться им не удавалось, и они терпели поражение.

Павлуцкий убил от 800 до 1500 чукчей, то есть сразу около 10% чукотского населения.

Были возвращены трофеи из отряда Шестакова, освобождены 42 пленных и несколько тысяч оленей. Однако замеряться и после такого чукчи не собирались. Шесть лет они не совершали крупных набегов, но уже в 1737 году их походы опять возобновились.

Павлуцкий отвечал такими же опустошительными рейдами, но на этот раз чукчи откочевывали и избегали сражений. Павлуцкий стал чукотским Емоловым, неизменным героем народного фольклора. Под такой угрозой чукчи стали объединяться и создали что-то вроде племенного союза.

Чукчам стало ясно, что невозможно одолеть разом полтысячи врагов. Нужно поставить врага в условии численного меньшинства, чтобы нивелировать наличие огнестрельного оружия, и повторить успех битвы при Яргаче.

В марте 1747 года Павлуцкий, к тому времени уже прожжённый майор и ветеран Чукотки, узнал о новом дерзком набеге, в ходе которого у коряков увели большое стадо оленей. Чтобы не упустить чукчей, он быстро собрал отряд в 97 человек на нартах и помчался в погоню. Следом должны были потянуться основные силы – более 200 солдат, следовавших медленнее на лыжах.

![Передовый отряд Павлуцкого настиг чукчей у реки Орловая, однако обнаружил перед собой до 500 чукотских воинов, видимо, самое крупное войско на тот момент, результат консолидации чукотских общин.]()

Передовый отряд Павлуцкого настиг чукчей у реки Орловая, однако обнаружил перед собой до 500 чукотских воинов, видимо, самое крупное войско на тот момент, результат консолидации чукотских общин.

Чукчи не давали полевой бой уже 15 лет, поэтому на совещании заместитель Павлуцкого, сотник Кривошапкин, посоветовал дать бой, не дожидаясь подмоги.

Иначе чукчи просто разбегутся, как обычно, и их потом не сыщешь, и оленей не вернешь.

Павлуцкий согласился. Отряд Павлуцкого покинул укрепленный табор из саней и вышел в поле. Чукчи, используя численный перевес, опять завершили глубокий охват справа фланга, одновременно атакуя по центру. Выдержав первый зал ружей, они сблизились и навязали рукопашный бой.

Под угрозой окружения люди Павлуцкого стали отходить обратно в защищенный табор. Началась паника. Покрытого доспехами Павлуцкого, как и ранее Шестакова, долго не могли убить, пока не набросили на него аркан, свалили на землю, после чего сразу четыре копья пронзили ему горло. Чукчи убили своего величайшего врага.

И этот эпизод в разных вариантах был воспет в народном эпосе больше, чем американцы сделали компьютерных игр про свою высадку в Нормандии.

Погибло больше половины отряда Павлуцкого, 51 человек, в том числе и сотник Кривошапкин.

Основные силы русских подошли лишь на следующий день. Чукчи, не принимая бой, ушли. Их никто не преследовал.

Все 1750-е годы прошли под знаком чукотских набегов. В 1759 году чукчи уже осадили сам в Анадырск. Новым комендантом Анадырска в 1761 году стал Фёдор Плиниснер, который быстро на месте подсчитал, что содержание здесь крепости и ведение войны просто нерентабельно.

Расходы составили более 1 миллиона 300 тысяч рублей, в то время как «ясак», то есть налог с местных народов за это время, лишь 29 тысяч рублей.

![В это время Великая Северная Экспедиция установила, что морской путь по Ледовитому океану не проложить из-за льдов, а выход к Тихому океану Россия уже обеспечила освоением Камчатки.]()

В это время Великая Северная Экспедиция установила, что морской путь по Ледовитому океану не проложить из-за льдов, а выход к Тихому океану Россия уже обеспечила освоением Камчатки.

В итоге на чукчей махнули рукой, крепость Анадырск срыли и русские ушли.

В 1776 году полувековая официальная русско-чукотская война завершилась подписанием мирного соглашения.

Чукчи освобождались от Ясака на 10 лет, формально признав российское подданство. Когда 10 лет прошли, за ясак официально установили подарки чукотским тайонам.

То есть империя фактически сама платила чукчам, лишь бы не было опять новой войны.

Формальное признание подданства было необходимо, чтобы иностранные державы не могли претендовать на Чукотку. Чукчи получали подарки и жили дальше своим укладом, теперь нельзя было разве что грабить коряков, но чукчи вспомнили о своих друзьях и эскимосах на Аляске и грабили их вплоть до IX века.

Чукчи стали единственным малым народом, устоявшим под военной экспансией Российской империи. Понятно, что роль сыграла ужасная логистика и отдаленность региона. Понятно, что если бы регион нужен был стратегически и принципиально, как Кавказ, то его бы дожали. Но прежде чем заключать мир на выгодных для чукчей условиях, империя всей силой пыталась полвека решить военным путем, и не смогла этого сделать.

![Вплоть до революции чукчи не знали призыва в армию, не ходили в школу, не получали медицинский уход, не говорили в большинстве своем на русском языке. Старый уклад жизни сломался лишь при советской власти.]()

Вплоть до революции чукчи не знали призыва в армию, не ходили в школу, не получали медицинский уход, не говорили в большинстве своем на русском языке. Старый уклад жизни сломался лишь при советской власти.

![Были построены предприятия, дороги, больницы и учебные заведения. На фото - г. Эгвекинот, Чукотка.]()

Были построены предприятия, дороги, больницы и учебные заведения. На фото - г. Эгвекинот, Чукотка.

В результате, если еще в начале XX века чукчи выглядели так же, как и тысячелетиями до этого, то в течение одного поколения чукчи стали такими же полноценными гражданами страны, доказав, что дикость это не ген отсталости, якобы заложенный в определенных народностях.

Дикость живет там, где этот народ обрекает продолжать жить в диких условиях, не замечая его и лишая его доступа к социальным благам и просвещению.

Чукчи в Великой Отечественной войне

P.S.

А образ недалеких дурачков прилип к ним в 60-е годы, после выхода на экраны фильма «Начальник Чукотки».

Теги к статье

Поделиться статьёй и ссылки

Комментарии

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.